________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

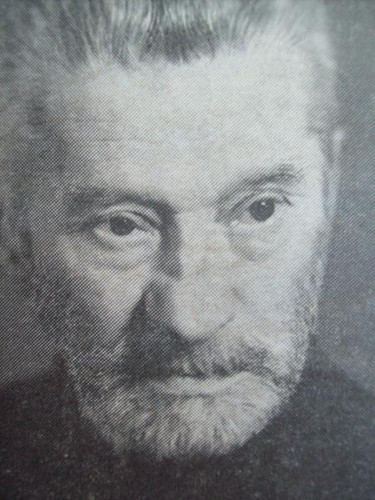

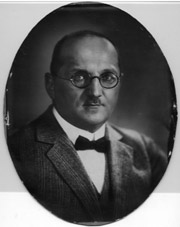

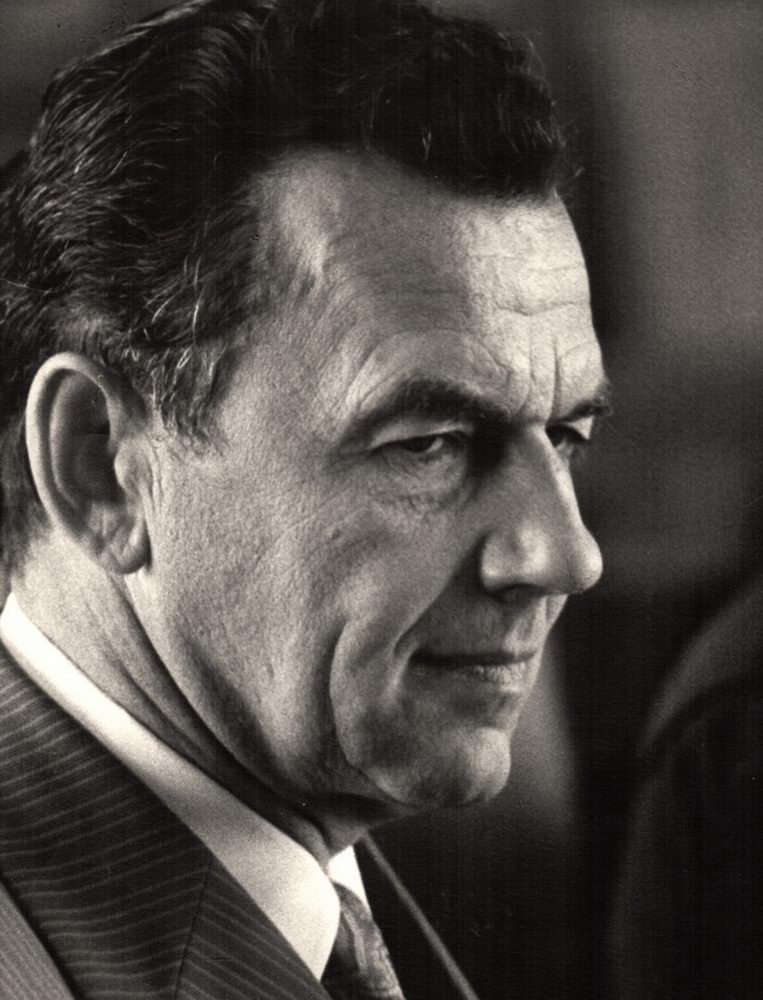

В 1901 году в Орле родился Иосиф Матвеевич Рапопорт. Он учился в губернской мужской гимназии. С 1918 года – актер и один из организаторов «шаляпинской студии». Театральное мастерство Иосифа Матвеевича отличалось остротой и оригинальностью замысла, отработанностью внешних деталей. Как режиссер, он поставил ряд пьес в театре им. Вахтангова. С 1925 года Рапопорт занимался педагогической деятельностью, преподавал во ВГИКе, в студии Московского театра оперетты, в театральном училище им. Б. В. Щукина. Театральный деятель Иосиф Рапопорт был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР (1937) и Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).

В 1937 году ушла из жизни издатель и редактор газеты «Орловский вестник» Надежда Алексеевна Семенова. Она родилась в 1861 году в Вологде; окончила Институт благородных девиц. Вместе с мужем Надежда переехала в Орел. В 1885 году на приданое, полученное от бабушки, она приобрела газету «Орловский вестник» вместе с домом и размещенной в нем типографией. Надежда Алексеевна сумела привлечь к сотрудничеству талантливых и прогрессивных писателей. Вехой в истории «Орловского вестника» стала работа в нем в 1889-1892 гг. Ивана Алексеевича Бунина. Впоследствии, он описал газету и ее издателя в своем романе «Жизнь Арсеньева». Благодаря Надежде Алексеевне газета «Орловский вестник» стала самым популярным изданием в Орле, с ярко выраженной демократической направленностью. Заметный вклад в культуру Орловского края внесла книгоиздательская деятельность Надежды Семеновой. В типографии «Орловского вестника» были напечатаны произведения А. Щегловитова, И. Белоконского, Ф. Чеботарева, краеведческие работы А. Соколова, адрес-календари Орловской губернии, «Краткий исторический очерк Орловского Бахтина кадетского корпуса».

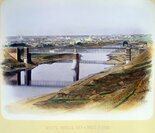

В ночь на 24 марта 1911 года, вода в реках Оке и Орлике начала стремительно подниматься. К 2 часам ночи затопило всю 1-ю Никитскую улицу и нижнюю часть 2-й Никитской (район Большой Покровской слободы). К этому времени были мобилизованы все городские лодки и собраны вольно-пожарные дружины. В течение дня уровень воды держался на том же уровне. Кроме Никитских улиц были затоплены набережная Оки и устье Орлика. Жителей перевозили на лодках.

В 1911 году было образовано общество «Орловский союз русского народа». В него принимались «только русские подданные обоего пола, всех сословий, состояний и народностей, исповедовавшие православную веру… царское неограниченное самодержавие и господство русской народности». В августе того же года общество «Орловский союз русского народа» получило разрешение на издание еженедельной газеты «Орел».

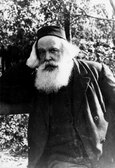

В 1913 году ушел из жизни врач Павел Иванович Якобий. Он родился в 1841 году в Казани; учился в Михайловском артиллерийском училище. Будучи членом «Кружка чернышевцев», Павел участвовал в Польском восстании. В 1867 году он окончил медицинский факультет Цюрихского университета. По возвращении на Родину, Павла Ивановича отправили в ссылку. Через год ему разрешили медицинскую практику. Спустя еще один год Якобий открыл в Москве губернскую психиатрическую больницу. Благодаря стараниям Павла Ивановича профильные больницы открылись в Курске, Могилеве и Харькове. В 1893 году Якобий возглавил психиатрическое отделение орловской больницы. Для создания специализированной больницы, он добился от Орловской губернской земской управы покупки имения коллежского секретаря А. В. Зобнинского. Оно находилось недалеко от села Кишкинка. Лечебное заведение открыли в 1894 году. Оно получило название – «Орловская земская психиатрическая больница Святого Духа». Благодаря опыту П. И. Якобия и усилиям врачей больница к началу ХХ века превратилась в передовое лечебное учреждение своего времени. Здесь внедрялись прогрессивные формы и методы терапевтического воздействия, большое внимание уделялось вопросам гуманного отношения к душевно больным.

В 1917 году по распоряжению городского Совета рабочих и солдатских депутатов в Орле были открыты бесплатные библиотека и читальня. Их разместили в Доме общественных организаций на углу улиц Садовой и Введенской

В 1978 году орловские школы перешли на бесплатное пользование учебниками.

В 1918 году состоялось собрание германских и австро-венгерских военнопленных, на котором выступили агитаторы из Центрального революционного комитета военнопленных социал-демократов. Собрание приняло резолюцию об организации Комитета интернационалистов на платформе РКП(б). Комитет начал формирование интернационального отряда. Комиссаром отряда был назначен Фред Ионелейт.

В 1918 году общее собрание рабочих и работниц шпагатной фабрики приняло резолюцию, в которой было решено передать фабрику со всем находящимся имуществом в государственное достояние, под управление заводского комитета.

В 1920 году Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин, закончивший поездку с агитпоездом «Октябрьская революция» по губернии, прибыл в Орел. Он присутствовал на заседании 2-го губернского съезда профсоюзов. На нем обсуждался вопрос о восстановлении народного хозяйства.

В 1952 году ушел из жизни художник Георгий Крескентьевич Лукомский. Он родился в 1884 году в Калуге. В 1897 году семья переехала в Орел. Георгий учился в Александровском реальном училище; занимался в частной художественной школе Петра Ивановича Сычева – члена общества любителей изящных искусств. Перебравшись в Казань, Георгий Лукомский обучался в художественной школе, где увлекся стариной. Он занимался сбором материалов для создававшегося в Петербурге Музея допетровского искусства. Это было настоящее открытие Древней Руси – масса фотографий и зарисовок, описание провинциальной архитектуры. На этих материалах были созданы фундаментальные труды Г. Лукомского: «Кострома» (1913), «Вологда в ее старине» (1914), «Воронежская старина» (1915) и др. После 1917 года, Лукомский провел титаническую работу по превращению бывших дворцов Романовых в музеи. Живя в Киеве, читал лекции, заведовал описанием и реставрацией памятников архитектуры древнего города. В 1920-е годы был вынужден иммигрировать; жил в Италии, Франции, Германии. Связь Лукомского с Орлом никогда не прерывалась. Он постоянно переписывался со своим учителем Александром Лаврентьевичем Лаврентьевым. В фондах Орловского краеведческого музея хранится много открыток, адресованных в Орел Лаврентьеву, а в музее изобразительных искусств есть одна из живописных работ, подаренных Георгием Крескентьевичем своему первому учителю.

В 1905 году из Урюпинской станицы в Орел прибыла сотня 31-го Донского казачьего полка, назначенная в помощь гражданским властям для несения «охранной службы». В течение «двух с половиной лет доблестные сыны Тихого Дона несли в городе Орле цареву службу с присущей им ревностью и достойной похвалой».

В 1918 году для борьбы с растущей безработицей в Орле была организована биржа труда. На ее содержание вводился налог со всех работающих и получающих не менее 250 рублей в месяц. В апреле 1918 года при бирже открыли ночлежный дом.

В 1970 году в Орле было создано Общество спасания на водах – ОСВОД. Члены общества проводят смотры безопасности на воде, ведут профилактическую работу среди населения, разъясняют правила поведения на воде.

В 1973 году в Орле был организован Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране труда в сельском хозяйстве. Он занимался разработкой теоретических и прикладных проблем охраны труда работников различных отраслей сельского хозяйства. После череды реорганизаций, в 2008 году был создан Всероссийский научно-исследовательский институт социального развития села (ВНИИ СРС). В настоящее время, как структурное подразделение, он входит в состав ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина. В Институте функционируют 3 отдела: социально-экономических проблем, безопасности жизнедеятельности, инноваций и научно-образовательных проблем.

В 1907 году ушел из жизни богослов Афанасий Иванович Булгаков. Родился в 1859 году в Орле. Еще учеником Орловской духовной семинарии, Афанасий опубликовал свою работу «Судебная реформа в царствование императора Александра II» в «Орловских епархиальных ведомостях». Статья поразила своей неученической зрелостью. По окончании Киевской духовной семинарии, Афанасий Иванович преподавал в различных духовных заведениях. В 1902 году был избран экстраординарным профессором Киевской академии и проработал там 20 лет. Круг научных интересов Булгакова замыкался на истории религии. Его статьи публиковались на страницах «Трудов Киевской духовной академии». Сын Афанасия Ивановича Михаил – автор романа «Мастер и Маргарита».

В 1914 году в селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии родился поэт Павел Николаевич Шубин. Еще в школе начал писать стихи. В 1933 году Павел Николаевич поступил на филологический факультет Ленинградского пединститута им. А.Герцена. В 1937 году вышел первый сборник его стихов «Ветер в лицо». В Союз писателей Шубина приняли в 1939 году. Стихи молодого поэта публиковались в столичных журналах, привлекая внимание критики. В довоенной поэзии Павла Шубина звучали две темы: родная орловская природа и ленинградская тема. Вершиной поэтического мастерства Шубина стало творчество военных лет. Фронтовые стихи собраны в книге «Во имя жизни», изданной в 1943 году в блокадном Ленинграде. Впечатления военных лет нашли отражение и в сборнике «Люди боя», выпущенном в 1944 году в Беломорске. В послевоенные годы Павел Николаевич Шубин занимался поэтическими переводами.

В 1936 году бронетанковая школа им. Михаила Фрунзе устроила скоростной велопробег Орел-Москва. Путь в 368 км велосипедисты обязались преодолеть за 18 часов.

В 1967 году было принято решение о переводе рабочих и служащих предприятий и организаций города Орла на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Решение вступило в силу с 1 июля 1967 года.

В 2000 году ушел из жизни писатель Вячеслав Афанасьевич Туинов. Он родился в 1926 году в деревне Верхнее Федотово Кромского района Орловской области. Вячеслав Туинов – участник Великой Отечественной войны, служил в разведке. Поэт-фронтовик, автор стихотворений: «Баллада о юном партизане», «Русские солдаты», «Мальчишки в солдатской шинели». В 1967 году его приняли в члены Союза журналистов. В соавторстве с композиторами Н. Стрегловым и П. Плюгиным были созданы песни: «Пою о России», «Нет России без Есенина». Свою поэму «Поэт и соловей» Вячеслав Афанасьевич посвятил Сергею Есенину. Произведение заняло достойное место среди экспонатов есенинского музея в Ташкенте, встретив много откликов среди почитателей известного русского поэта.

В 2009 году ушел из жизни поэт и публицист Владимир Иванович Переверзев. Он родился в 1947 году в Орле. Окончил Воронежский государственный университет, по образованию филолог. Долгое время Владимир Иванович трудился редактором местного отделения Дальневосточного книжного издательства на острове Сахалин. Переехав в Орел, Переверзев работал корреспондентом, редактором и ведущим телевизионных программ в Орловской телерадиокомпании. Им было выпущено более 400 телевизионных программ. Стихи и очерки публиковались в альманахе «Орел литературный». Первая книга «Дом и дорога» вышла в Южно-Сахалинске в 1984 году. Позже, в Орле выходили его издания – художественная публицистика «Россия в одном районе» и стихи «Паломничество в пустыню». Владимир Переверзев – лауреат областных и общероссийских конкурсов тележурналистов, член Союза писателей с 2006 года.

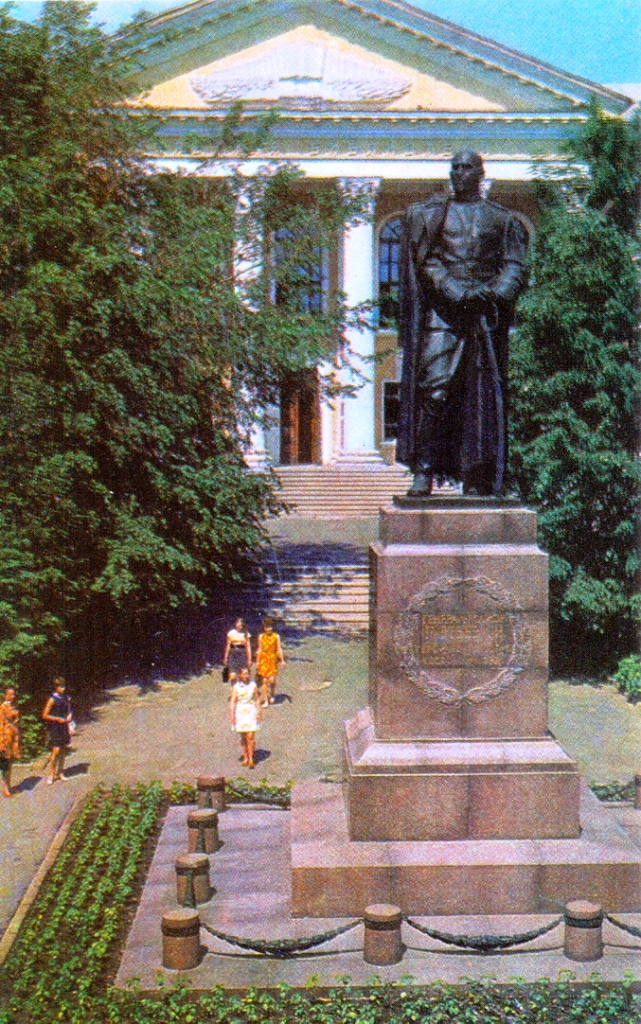

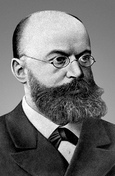

В

1827 году в деревне Семендяево Мценского уезда Орловской губернии родился

врач Александр Иванович Бабухин. Он учился в Орловской гимназии. После

окончания в 1859 году медицинского факультета Московского университета Александр

Иванович работал на кафедре физиологии, вел курс гистологии, которая выделилась

в самостоятельную дисциплину. Александр Бабухин организовал в 1888 году в Москве

первую бактериологическую лабораторию, которая положила начало московской школе

бактериологов. В 2001 году в Орле перед зданием Медицинского института, носящем

имя гистолога и физиолога Александра Ивановича Бабухина, был открыт бронзовый

бюст.

В

1827 году в деревне Семендяево Мценского уезда Орловской губернии родился

врач Александр Иванович Бабухин. Он учился в Орловской гимназии. После

окончания в 1859 году медицинского факультета Московского университета Александр

Иванович работал на кафедре физиологии, вел курс гистологии, которая выделилась

в самостоятельную дисциплину. Александр Бабухин организовал в 1888 году в Москве

первую бактериологическую лабораторию, которая положила начало московской школе

бактериологов. В 2001 году в Орле перед зданием Медицинского института, носящем

имя гистолога и физиолога Александра Ивановича Бабухина, был открыт бронзовый

бюст.

В 1925 году состоялось открытие Историко-революционного музея и постоянной архивной выставки при губернском архивном бюро Орла. Среди экспонатов музея имелись: прокламации, напечатанные в подпольных типографиях; портреты бывших узников Орловской каторжной тюрьмы, модель Орловского централа, сделанная каторжным матросом З. Королевым. На архивной выставке были представлены коллекции столбцов и грамот XVII-XVIII веков, рукописные книги, дневники ливенского помещика Охотникова, масона Лопухина и др.

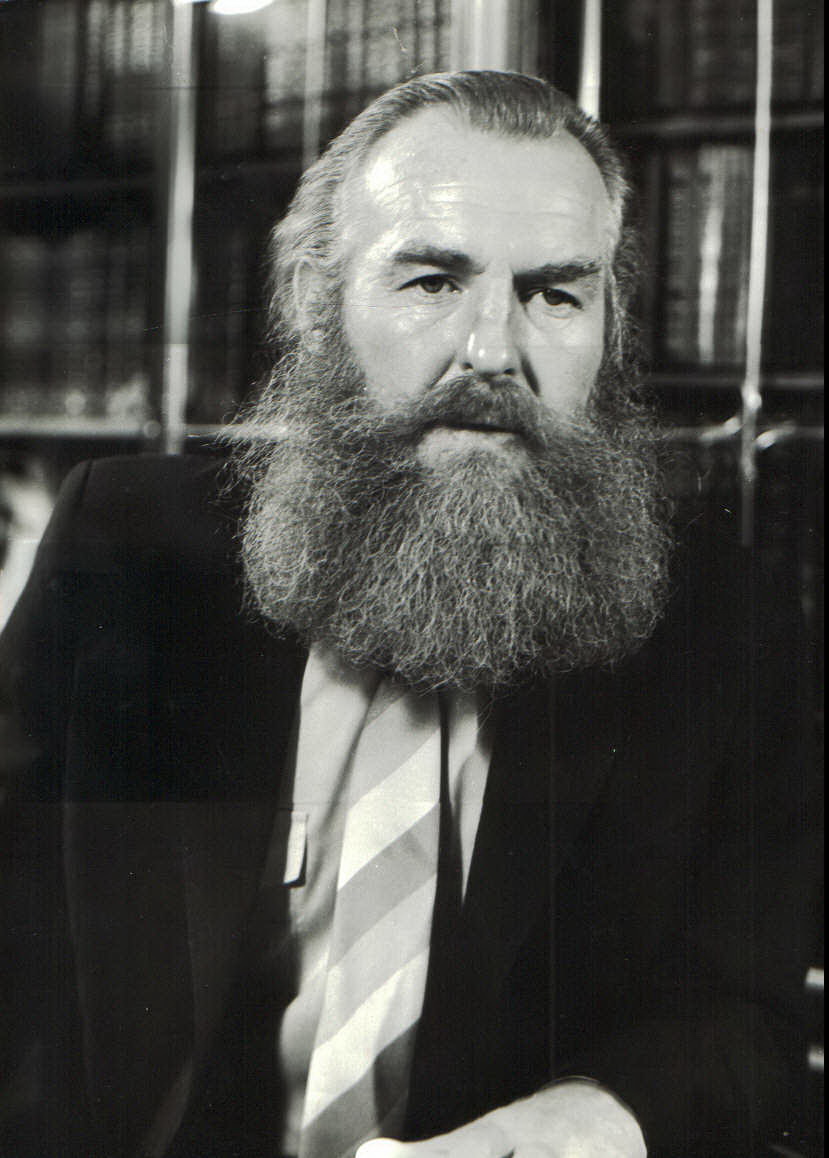

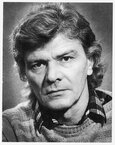

В

1929 году в деревне Каменка Корсаковского (ныне Мценского) района

Орловской области родился писатель Алексей Данилович Леонов. От старшего

брата он перенял любовь к литературе и географии; читать и писать научился еще

до школы. Школьное образование было прервано войной. После войны Алексей работал

в колхозе, затем учился в ремесленном училище в Москве на подручного сталевара.

Воспоминания об этом времени легли в основу книг: «Чей совет дороже?» и

«Незабытые песни». Свои первые стихи и заметки Алексей Леонов публиковал в

армейских газетах. После демобилизации работал на стройке и одновременно учился

в школе рабочей молодежи. В 1960 году в альманахе «Молодой Ленинград» появился

его рассказ «Ночной дождь». Первая книга Леонова «Яблоки» посвящена труженикам

орловской деревни и была отмечена критиками и читателями. В 1969 году его

приняли в Союз писателей. Алексей Данилович окончил Высшие литературные курсы

(1971). Он вошел в литературу в пору наивысшего расцвета «деревенской прозы».

Творческие сюжеты Леонова многообразны. В них отражено становление колхозной

жизни, разорение церквей и искоренение в народе отеческой веры, военное

лихолетье, перипетии мирных армейских будней. Алексей Данилович стоял во главе

творческих семинаров на конференциях молодых писателей, вел литературное

объединение «Зарница». Им было издано около 30 книг. По рассказу «Близненские

женихи» на «Ленфильме» поставлен телефильм «Зареченские женихи». Детские книги

Леонова неоднократно переводились на языки народов России. Архив писателя

Леонова передан в Орловский литературный музей.

В

1929 году в деревне Каменка Корсаковского (ныне Мценского) района

Орловской области родился писатель Алексей Данилович Леонов. От старшего

брата он перенял любовь к литературе и географии; читать и писать научился еще

до школы. Школьное образование было прервано войной. После войны Алексей работал

в колхозе, затем учился в ремесленном училище в Москве на подручного сталевара.

Воспоминания об этом времени легли в основу книг: «Чей совет дороже?» и

«Незабытые песни». Свои первые стихи и заметки Алексей Леонов публиковал в

армейских газетах. После демобилизации работал на стройке и одновременно учился

в школе рабочей молодежи. В 1960 году в альманахе «Молодой Ленинград» появился

его рассказ «Ночной дождь». Первая книга Леонова «Яблоки» посвящена труженикам

орловской деревни и была отмечена критиками и читателями. В 1969 году его

приняли в Союз писателей. Алексей Данилович окончил Высшие литературные курсы

(1971). Он вошел в литературу в пору наивысшего расцвета «деревенской прозы».

Творческие сюжеты Леонова многообразны. В них отражено становление колхозной

жизни, разорение церквей и искоренение в народе отеческой веры, военное

лихолетье, перипетии мирных армейских будней. Алексей Данилович стоял во главе

творческих семинаров на конференциях молодых писателей, вел литературное

объединение «Зарница». Им было издано около 30 книг. По рассказу «Близненские

женихи» на «Ленфильме» поставлен телефильм «Зареченские женихи». Детские книги

Леонова неоднократно переводились на языки народов России. Архив писателя

Леонова передан в Орловский литературный музей.

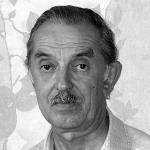

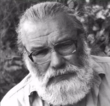

В 1941

году в городе Ливны Орловской области родился поэт Михаил Леонидович Турбин.

Его первое стихотворение было опубликовано в районной газете «Знамя Ленина» под

псевдонимом – «Чеботарь». После школы и службы в армии Михаил Турбин окончил в

1968 году исторический факультет Орловского педагогического института; затем

работал в системе школьного образования Ливенского района. В 1971 году он

переехал в Орел. Долгое время Михаил Леонидович писал в «стол», иногда

публиковался в многотиражной газете «Автомобилист», продолжал самостоятельно

изучать русскую и зарубежную литературу. После выхода в свет стихотворных

сборников: «Корни», «Стихи», «Стреноженный покой» и публикаций в газете

«Литературная Россия» Турбина в 1996 году приняли в члены Союза писателей

России. В издательстве «Вешние воды» вышли сборники его стихов: «Под вечным

крылом», «По знакомой дороге» и «На своем берегу». Михаил Леонидович – лауреат

Всероссийской литературной премии «Вешние воды» (2007), кавалер Золотой

Есенинской медали (2007).

В 1941

году в городе Ливны Орловской области родился поэт Михаил Леонидович Турбин.

Его первое стихотворение было опубликовано в районной газете «Знамя Ленина» под

псевдонимом – «Чеботарь». После школы и службы в армии Михаил Турбин окончил в

1968 году исторический факультет Орловского педагогического института; затем

работал в системе школьного образования Ливенского района. В 1971 году он

переехал в Орел. Долгое время Михаил Леонидович писал в «стол», иногда

публиковался в многотиражной газете «Автомобилист», продолжал самостоятельно

изучать русскую и зарубежную литературу. После выхода в свет стихотворных

сборников: «Корни», «Стихи», «Стреноженный покой» и публикаций в газете

«Литературная Россия» Турбина в 1996 году приняли в члены Союза писателей

России. В издательстве «Вешние воды» вышли сборники его стихов: «Под вечным

крылом», «По знакомой дороге» и «На своем берегу». Михаил Леонидович – лауреат

Всероссийской литературной премии «Вешние воды» (2007), кавалер Золотой

Есенинской медали (2007).

В

1885 году ушел из жизни архитектор, художник и археолог Алексей

Александрович Авдеев. Он родился в 1819 году в селе Бедьково

Новосильского уезда

Тульской губернии

(ныне – Орловская область). После окончания 1-й Московской гимназии Алексей

Александрович служил помощником столоначальника в канцелярии московского

генерал-губернатора, затем стал исполнять должность помощника архитектора.

В апреле

1850 года он получил право на производство строительных работ по гражданским

сооружениям и был назначен младшим архитектором Попечительского совета заведений

общественного презрения в Москве. В конце 1851 года Авдеев отправился в Европу с

целью изучения памятников архитектуры. Свои наблюдения и впечатления он

публиковал в виде очерков на страницах газеты «Московские

Ведомости». В 1853 году Алексей Авдеев находился на археологических

раскопках в Тамани – занимался срисовыванием найденных там древностей. После

выхода в 1855 году в отставку, он поселился в Крыму. В 1871 году за возведённые

в Крыму церковные сооружения

Императорская Академия

художеств возвела Алексея Александровича Авдеева в академики без

требования от него исполнения особой программы. За проект

Владимирского собора в

Севастополе он получил Большую Золотую медаль на московской

Политехнической выставке

(1872). В 1874 году он вступил в

Московское

археологическое общество; состоял в комиссии по обследованию

храма Василия Блаженного

и церквей

Чернигова; в

1878 году Авдеев принял участие в реставрации Бахчисарайского дворца. Среди его

работ – проекты церквей в византийском стиле, мраморные иконостасы, часовни для

кладбища

Пер-Лашез. Он

умер в

Санкт-Петербурге,

куда прибыл по делам строительства храма. Алексей Александрович похоронен на

Никольском кладбище

Александро-Невской лавры.

В

1885 году ушел из жизни архитектор, художник и археолог Алексей

Александрович Авдеев. Он родился в 1819 году в селе Бедьково

Новосильского уезда

Тульской губернии

(ныне – Орловская область). После окончания 1-й Московской гимназии Алексей

Александрович служил помощником столоначальника в канцелярии московского

генерал-губернатора, затем стал исполнять должность помощника архитектора.

В апреле

1850 года он получил право на производство строительных работ по гражданским

сооружениям и был назначен младшим архитектором Попечительского совета заведений

общественного презрения в Москве. В конце 1851 года Авдеев отправился в Европу с

целью изучения памятников архитектуры. Свои наблюдения и впечатления он

публиковал в виде очерков на страницах газеты «Московские

Ведомости». В 1853 году Алексей Авдеев находился на археологических

раскопках в Тамани – занимался срисовыванием найденных там древностей. После

выхода в 1855 году в отставку, он поселился в Крыму. В 1871 году за возведённые

в Крыму церковные сооружения

Императорская Академия

художеств возвела Алексея Александровича Авдеева в академики без

требования от него исполнения особой программы. За проект

Владимирского собора в

Севастополе он получил Большую Золотую медаль на московской

Политехнической выставке

(1872). В 1874 году он вступил в

Московское

археологическое общество; состоял в комиссии по обследованию

храма Василия Блаженного

и церквей

Чернигова; в

1878 году Авдеев принял участие в реставрации Бахчисарайского дворца. Среди его

работ – проекты церквей в византийском стиле, мраморные иконостасы, часовни для

кладбища

Пер-Лашез. Он

умер в

Санкт-Петербурге,

куда прибыл по делам строительства храма. Алексей Александрович похоронен на

Никольском кладбище

Александро-Невской лавры.

В 1992 году город Орел вступил в международную ассоциацию «Породненные города» в целях укрепления партнерских связей с зарубежными породненными городами.

В

1752 году в селе Радогож Севского уезда Орловской губернии родился писатель

Гавриил Иванович Добрынин. Оставшись без отца, он был помещен в Севский

Спасский монастырь, где находился под опекой деда. Близко познакомившись с

жизнью духовенства, Добрынин проникся ненавистью к окружающей его среде. В 1777

году Гавриил Иванович перешел на светскую службу. Спустя десять лет он начал

писать воспоминания. Последователь Вольтера, выработавший в себе трезвый взгляд

на среду, писатель рисовал картины быта орловского духовенства. Критика отметила

необыкновенную свежесть и живость красок его рассказа, мастерство и

замечательный юмор. Книги Гавриила Добрынина – живое свидетельство современника

о жизни духовенства, дворянства и чиновничества

XVIII

века.

В

1752 году в селе Радогож Севского уезда Орловской губернии родился писатель

Гавриил Иванович Добрынин. Оставшись без отца, он был помещен в Севский

Спасский монастырь, где находился под опекой деда. Близко познакомившись с

жизнью духовенства, Добрынин проникся ненавистью к окружающей его среде. В 1777

году Гавриил Иванович перешел на светскую службу. Спустя десять лет он начал

писать воспоминания. Последователь Вольтера, выработавший в себе трезвый взгляд

на среду, писатель рисовал картины быта орловского духовенства. Критика отметила

необыкновенную свежесть и живость красок его рассказа, мастерство и

замечательный юмор. Книги Гавриила Добрынина – живое свидетельство современника

о жизни духовенства, дворянства и чиновничества

XVIII

века.

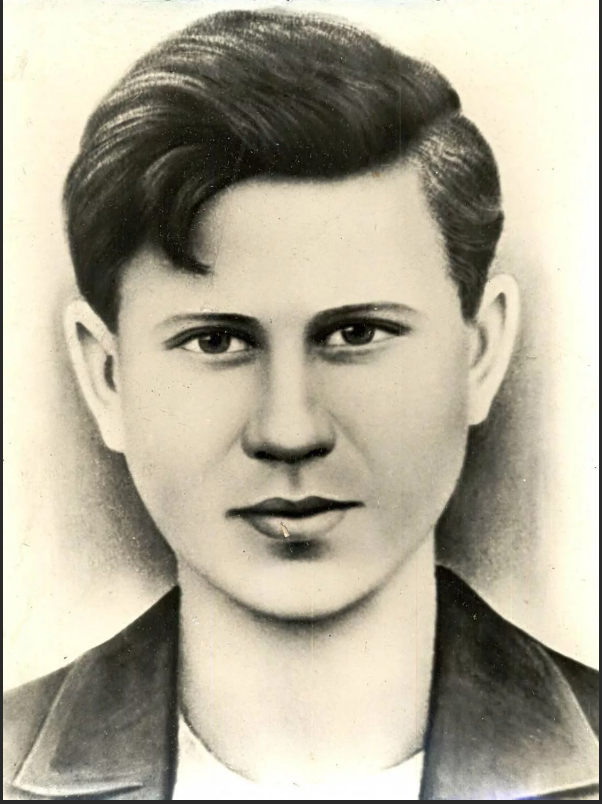

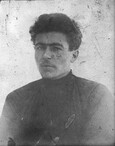

В

1919 году ушел из жизни писатель Елизар Перлин. Он родился

в 1899 году. Сведений о ранних годах его жизни не сохранилось. Известно,

что Елизар принимал активное участие в общественно-политической жизни Орла. Его

стихи с 1916 года появлялись в местной прессе. Весной 1917 года он работал

корректором газеты «Орловский вестник». Молодой поэт выступал с чтением своих

стихов и лекциями о поэтах «серебряного века» в Орле, Болхове и Севске.

Современники считали Перлина одним из самых ярких дарований среди орловских

молодых поэтов. Он стремился определить свое место в мире. В его творчестве

нашли отклик события мировой войны и революции. Поэт был солидарен с борющимся

за свои права пролетариатом. Вышло четыре сборника его стихотворений. Елизар

Перлин умер от тифа в возрасте 20 лет.

В

1919 году ушел из жизни писатель Елизар Перлин. Он родился

в 1899 году. Сведений о ранних годах его жизни не сохранилось. Известно,

что Елизар принимал активное участие в общественно-политической жизни Орла. Его

стихи с 1916 года появлялись в местной прессе. Весной 1917 года он работал

корректором газеты «Орловский вестник». Молодой поэт выступал с чтением своих

стихов и лекциями о поэтах «серебряного века» в Орле, Болхове и Севске.

Современники считали Перлина одним из самых ярких дарований среди орловских

молодых поэтов. Он стремился определить свое место в мире. В его творчестве

нашли отклик события мировой войны и революции. Поэт был солидарен с борющимся

за свои права пролетариатом. Вышло четыре сборника его стихотворений. Елизар

Перлин умер от тифа в возрасте 20 лет.

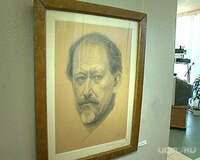

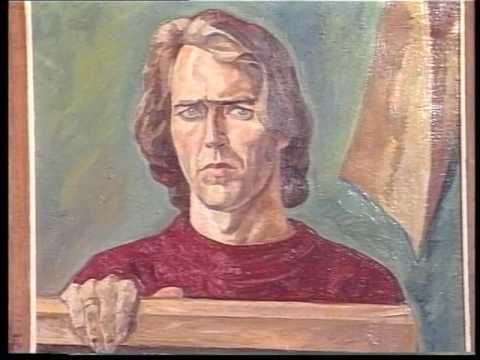

В

1947 году в Орле родился художник Геннадий Андреевич Кружилин.

Окончив художественно-графический факультет Орловского государственного

педагогического института и отделение монументально-декоративной живописи

Харьковского художественно-промышленного института, Геннадий Андреевич занимался

газетной графикой в «Орловском комсомольце». Он работал художником в Орловском

областном театре юного зрителя. В Союзе художников с 2007 года. Геннадий

Андреевич возглавлял «Артель православных художников» и подразделение Орловской

организации ВТОО «Союз русских художников». Эти годы ознаменовались созданием

портретов священнослужителей, среди которых: «Архимандрит отец Илий (Оптинский)»,

«Мученик Кукша», «Юродивый Афанасий Сайко», «Святитель Филарет» и др. Живописные

работы Кружилина экспонировались на всероссийском конкурсе-выставке «От Древней

Руси к Новой России», проходившем в Москве. Картины Анатолия Кружилина хранятся

в Орловском государственном литературном музее Леонида Андреева, Орловском

государственном литературном музее И.С. Тургенева, в Государственном

музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» и частных коллекциях Москвы,

Санкт-Петербурга, собраниях Бельгии и Нидерландов.

В

1947 году в Орле родился художник Геннадий Андреевич Кружилин.

Окончив художественно-графический факультет Орловского государственного

педагогического института и отделение монументально-декоративной живописи

Харьковского художественно-промышленного института, Геннадий Андреевич занимался

газетной графикой в «Орловском комсомольце». Он работал художником в Орловском

областном театре юного зрителя. В Союзе художников с 2007 года. Геннадий

Андреевич возглавлял «Артель православных художников» и подразделение Орловской

организации ВТОО «Союз русских художников». Эти годы ознаменовались созданием

портретов священнослужителей, среди которых: «Архимандрит отец Илий (Оптинский)»,

«Мученик Кукша», «Юродивый Афанасий Сайко», «Святитель Филарет» и др. Живописные

работы Кружилина экспонировались на всероссийском конкурсе-выставке «От Древней

Руси к Новой России», проходившем в Москве. Картины Анатолия Кружилина хранятся

в Орловском государственном литературном музее Леонида Андреева, Орловском

государственном литературном музее И.С. Тургенева, в Государственном

музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» и частных коллекциях Москвы,

Санкт-Петербурга, собраниях Бельгии и Нидерландов.

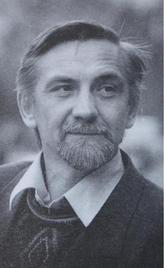

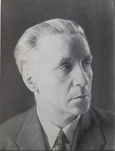

В

1894 году в Орле родился философ и филолог Николай Михайлович Бахтин,

старший брат литературоведа М. М. Бахтина. Николай поступил на

историко-филологический факультет Новороссийского университета; но в 1913 году

перевелся в Петербургский университет. Закончить его помешала

I

мировая война. Николай Бахтин служил в Иностранном легионе. С 1924 года жил в

Париже. Бахтин сотрудничал в журнале «Звено», где публиковал статьи по

философии, литературе и филологии. Свое образование Николай Михайлович завершил

в Сорбонне. В 1932 году он переехал в Великобританию, где получил степень

доктора философии. Преподавал в Кембридже и Бирмингеме. Ему принадлежит введение

в научный оборот термина «дегуманизация искусства». После его смерти в 1950

году не осталось систематизированных и собранных воедино трудов. Его творческое

наследие сосредоточено в единственном издании – «Из жизни идей». Оно состоит из

эссе, диалогов и статей, и вышло в свет в 1995 году.

В

1894 году в Орле родился философ и филолог Николай Михайлович Бахтин,

старший брат литературоведа М. М. Бахтина. Николай поступил на

историко-филологический факультет Новороссийского университета; но в 1913 году

перевелся в Петербургский университет. Закончить его помешала

I

мировая война. Николай Бахтин служил в Иностранном легионе. С 1924 года жил в

Париже. Бахтин сотрудничал в журнале «Звено», где публиковал статьи по

философии, литературе и филологии. Свое образование Николай Михайлович завершил

в Сорбонне. В 1932 году он переехал в Великобританию, где получил степень

доктора философии. Преподавал в Кембридже и Бирмингеме. Ему принадлежит введение

в научный оборот термина «дегуманизация искусства». После его смерти в 1950

году не осталось систематизированных и собранных воедино трудов. Его творческое

наследие сосредоточено в единственном издании – «Из жизни идей». Оно состоит из

эссе, диалогов и статей, и вышло в свет в 1995 году.

В

1938 году в Орле начались работы по прокладке ширококолейного трамвайного

пути. В первую очередь эти линии были проложены с Первомайской площади (ныне

сквер Танкистов) до вокзала, во вторую – от Володарского переулка до Красного

моста. 22 сентября была закончена реконструкция первой очереди орловского

трамвая. Всего в 1938 году в городе Орле было 13 км трамвайных путей.

В

1938 году в Орле начались работы по прокладке ширококолейного трамвайного

пути. В первую очередь эти линии были проложены с Первомайской площади (ныне

сквер Танкистов) до вокзала, во вторую – от Володарского переулка до Красного

моста. 22 сентября была закончена реконструкция первой очереди орловского

трамвая. Всего в 1938 году в городе Орле было 13 км трамвайных путей.

В 1961 году начал свою работу Орловский завод оборудования для промышленности искусственного волокна. Он выпускал крутильные машины для выработки капронового и ацетатного шелка. В 1965 году постановлением Совета Министров СССР предприятие было переименовано в завод «Химтекстильмаш». После ликвидации в 1991 году союзных министерств и в результате приватизации предприятия в 1992 году было создано ОАО «Химтекстильмаш». Предприятие просуществовало несколько лет, и в 1995 году было признано банкротом. Новую страницу в истории завода открыл в 2003 году ЗАО «Химтекстильмаш». Главной задачей предприятия является расширение номенклатуры производимой продукции, разработка серийного производства растворонасосов, поршневых компрессоров и товаров народного потребления. Наряду с продукцией, выпускаемой ЗАО «Химтекстильмаш», предприятие предлагает к поставке широкий ассортимент строительного оборудования производимого сторонними организациями.

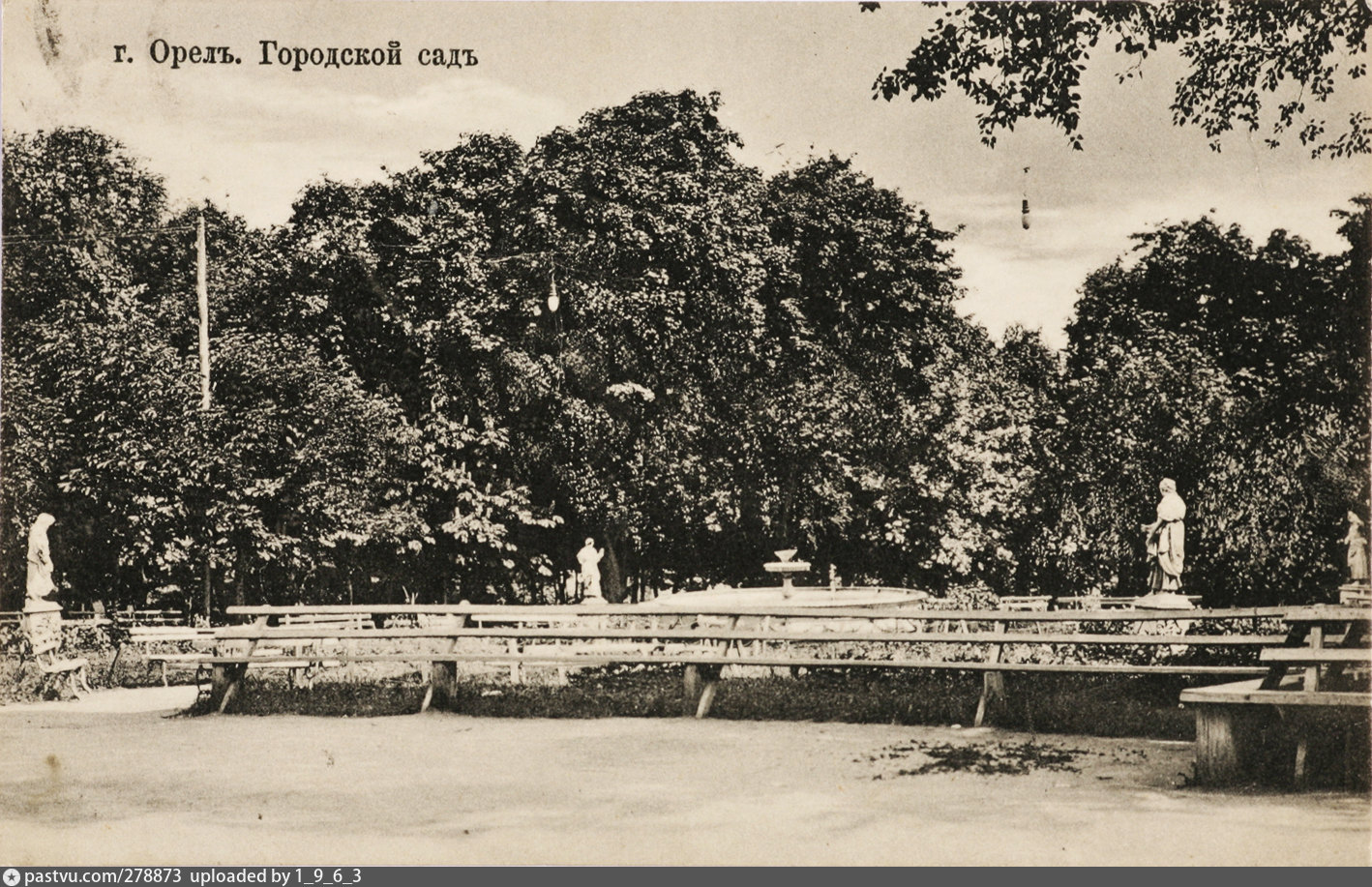

В 1971 году в Орел своим ходом были доставлены четыре речных судна. Они прибыли из Москвы, где обновлялся парк теплоходов, и старые машины были переданы в другие города. Навигация в Орле открывалась 1 мая и завершалась 30 сентября. Маршрут пролегал от Городского парка до парка «Ботаника» и обратно. В настоящее время прогулки на теплоходе приостановлены.

В 1997 году создан филиал ООО «Межрегионгаз». Компания выполняет договорные обязательства по поставке природного газа. Она занимается строительством межпоселковых газопроводов высокого давления и газификацией сельских населенных пунктов. Средний уровень газификации Орла и Орловской области значительно выше, чем в среднем по России. В январе 2011 года ООО «Орелрегионгаз» был переименован в общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Орел».

В

1865 году в Орле родился Павел Карлович Штернберг. После окончания

Орловской гимназии Павел поступил на физико-математический факультет Московского

университета. С 1914 года Павел Штернберг являлся профессором Московского

университета. В 1916-1917 гг. Павел Карлович возглавлял Московскую

обсерваторию. Его основные труды посвящены гравиметрии, проблеме движения

полюсов Земли и фотографической астрометрии. Одним из первых Павел Карлович

применил фотографию для измерения двойных звёзд. За свои гравиметрические

определения с маятником Репсольда он получил медаль Русского географического

общества. В 1931 году имя Павла Штернберга было присвоено Астрономическому

институту при Московском университете.

В

1865 году в Орле родился Павел Карлович Штернберг. После окончания

Орловской гимназии Павел поступил на физико-математический факультет Московского

университета. С 1914 года Павел Штернберг являлся профессором Московского

университета. В 1916-1917 гг. Павел Карлович возглавлял Московскую

обсерваторию. Его основные труды посвящены гравиметрии, проблеме движения

полюсов Земли и фотографической астрометрии. Одним из первых Павел Карлович

применил фотографию для измерения двойных звёзд. За свои гравиметрические

определения с маятником Репсольда он получил медаль Русского географического

общества. В 1931 году имя Павла Штернберга было присвоено Астрономическому

институту при Московском университете.

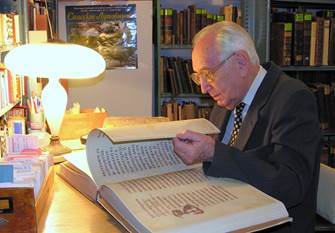

В 1940 году ушел из жизни Николай Николаевич Бахтин. Он родился в 1866 году. Учился в Орловской военной гимназии и 2-ом военном Константиновском училище в Петербурге. С 1891 по 1910 годы Николай Николаевич служил офицером-воспитателем в Орловском Бахтина кадетском корпусе. В орловский период жизни Бахтина появились его многочисленные статьи, рецензии и библиографические обзоры, в которых он выступал как филолог и педагог. Николай Николаевич пробовал свои силы в художественном творчестве. В журналах «Русская мысль», «Исторический вестник», «Библиографические записки», «Орловский вестник» печатались стихи, пьесы и рассказы под псевдонимами Н. Нович, Провинциальный библиограф и др. Особое место в разносторонней деятельности Бахтина занимала библиография переводной литературы, которой он посвятил 50 лет своей жизни. Составленная им картотека содержала свыше 250 тыс. записей о произведениях художественной литературы и охватывала более чем двухвековой временной период. На ее основе родились библиографические очерки о Шиллере, Мольере, Теннисоне, Шекспире, Мопассане, Сервантесе и др. Было создано несколько антологий европейской и восточной поэзии. Бахтин уделял большое внимание педагогике и эстетическому воспитанию молодежи, издавал серии драматургических произведений «Детский и школьный театр» (1904-1919) и «Школьные праздники» (1902-1917).

В

1944 году ушел из жизни литературовед Александр Романович Эйгес.

Он родился в 1880 году в Кромах Орловской губернии. После окончания

физико-математического факультета Московского университета преподавал математику

в Смоленской частной гимназии и Московском институте железнодорожного

транспорта. Эйгес был большим знатоком музыки и литературы. Через всю жизнь

пронес страстное увлечение творчеством А. П. Чехова. В 1929 году общество «Антон

Павлович Чехов и его эпоха» выпустило «Чеховский сборник», содержащий ранее

неизвестные чеховские тексты, открытые в архивах и многочисленные комментарии.

Всю работу по собиранию материалов и изданию сборника выполнил Александр

Романович. Чуть позже, в 1941 году вышли «Записки отдела рукописей

Государственной библиотеки СССР»; один из выпусков посвящен переписке А. П.

Чехова с литераторами. Большая часть писем была подготовлена к публикации и

тщательно прокомментирована Эйгесом. Александр Романович считался одним из самых

авторитетных знатоков жизни и творчества Чехова.

В

1944 году ушел из жизни литературовед Александр Романович Эйгес.

Он родился в 1880 году в Кромах Орловской губернии. После окончания

физико-математического факультета Московского университета преподавал математику

в Смоленской частной гимназии и Московском институте железнодорожного

транспорта. Эйгес был большим знатоком музыки и литературы. Через всю жизнь

пронес страстное увлечение творчеством А. П. Чехова. В 1929 году общество «Антон

Павлович Чехов и его эпоха» выпустило «Чеховский сборник», содержащий ранее

неизвестные чеховские тексты, открытые в архивах и многочисленные комментарии.

Всю работу по собиранию материалов и изданию сборника выполнил Александр

Романович. Чуть позже, в 1941 году вышли «Записки отдела рукописей

Государственной библиотеки СССР»; один из выпусков посвящен переписке А. П.

Чехова с литераторами. Большая часть писем была подготовлена к публикации и

тщательно прокомментирована Эйгесом. Александр Романович считался одним из самых

авторитетных знатоков жизни и творчества Чехова.

В

1958 году в поселке Студенец Урицкого района Орловской области родился

художник Александр Валентинович Кузнецов. Он учился в Московском

заочном народном университете искусств. В 1980 году Александр Валентинович

окончил художественно-графический факультет Орловского педагогического

института. После службы в армии, занялся преподавательской деятельностью. Член

Союза художников России (1990). С 2009 года – профессор

художественно-графического факультета Орловского государственного университета.

Александр Кузнецов – участник всероссийских и международных выставок

современного искусства; работает в графическом жанре. Персональные выставки

Александра Валентиновича проходили в Москве, Орле, Белгороде, и Германии.

В

1958 году в поселке Студенец Урицкого района Орловской области родился

художник Александр Валентинович Кузнецов. Он учился в Московском

заочном народном университете искусств. В 1980 году Александр Валентинович

окончил художественно-графический факультет Орловского педагогического

института. После службы в армии, занялся преподавательской деятельностью. Член

Союза художников России (1990). С 2009 года – профессор

художественно-графического факультета Орловского государственного университета.

Александр Кузнецов – участник всероссийских и международных выставок

современного искусства; работает в графическом жанре. Персональные выставки

Александра Валентиновича проходили в Москве, Орле, Белгороде, и Германии.

В

1855 году в селе Андросово Дмитровского уезда Орловской губернии родился

священник Георгий Алексеевич Коссов. После окончания Орловской духовной

семинарии он стал приходским священником в селе Спак-Чекряк Болховского уезда.

Благодаря его стараниям в селе была построена церковно-приходская школа с

приютом для девочек-сирот, возведен новый каменный Спасо-Преображенский храм с

часовней. Георгий Алексеевич показал себя подлинным ревнителем в делах труда и

веры; его известность немногим уступала славе знаменитых Оптинских старцев.

Георгий Коссов стал духовным преемником известного оптинского старца Амвросия и

был канонизирован 13-16 августа 2000 года.

В

1855 году в селе Андросово Дмитровского уезда Орловской губернии родился

священник Георгий Алексеевич Коссов. После окончания Орловской духовной

семинарии он стал приходским священником в селе Спак-Чекряк Болховского уезда.

Благодаря его стараниям в селе была построена церковно-приходская школа с

приютом для девочек-сирот, возведен новый каменный Спасо-Преображенский храм с

часовней. Георгий Алексеевич показал себя подлинным ревнителем в делах труда и

веры; его известность немногим уступала славе знаменитых Оптинских старцев.

Георгий Коссов стал духовным преемником известного оптинского старца Амвросия и

был канонизирован 13-16 августа 2000 года.

В

1864 году в семье дворян Тульской губернии родился

Дмитрий Петрович Струков. Дмитрий окончил Бахтина кадетский корпус в 1882

году и как один из лучших выпускников продолжил учебу в 3-м Александровском

военном училище. С юности он увлекался русской стариной. Интерес к истории

предрешил его дальнейшую судьбу – он перешел на службу в Артиллерийский музей и

занялся изучением военно-исторических памятников. При непосредственном участии

Дмитрия Петровича в 1889 году вышел каталог документов «Архивы русской

артиллерии 1700-1718 гг.». В нем содержались сведения по Северной войне, горному

и колокольному делу, судостроению и почтовой части. Каталог был отмечен видными

учеными. Наряду с изучением архивного материала, Дмитрий Петрович много времени

уделял экспозиционной деятельности, создав в музее китайский, японский и

модельный отделы. Коллекции предметов новых отделов впервые были им описаны и

вошли в путеводитель. Деятельность Струкова в период Первой мировой войны была

обширна и разнообразна. В июле 1916 года на одной из барж состоялось открытие

выставки боевых трофеев. Коллекции различного трофейного оружия и знамен

наглядно свидетельствовали о беспримерных подвигах русских войск. Стремительное

наступление немецких войск в летом 1917 года требовало скорейшего вывоза

музейных ценностей из Петербурга. Ситуация с невозможностью быстрой эвакуации

музейных фондов и нехваткой людей спровоцировала у Дмитрия Петровича

апоплексический удар, от которого он так и не оправился. Он умер в 1920 году и

был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

В

1864 году в семье дворян Тульской губернии родился

Дмитрий Петрович Струков. Дмитрий окончил Бахтина кадетский корпус в 1882

году и как один из лучших выпускников продолжил учебу в 3-м Александровском

военном училище. С юности он увлекался русской стариной. Интерес к истории

предрешил его дальнейшую судьбу – он перешел на службу в Артиллерийский музей и

занялся изучением военно-исторических памятников. При непосредственном участии

Дмитрия Петровича в 1889 году вышел каталог документов «Архивы русской

артиллерии 1700-1718 гг.». В нем содержались сведения по Северной войне, горному

и колокольному делу, судостроению и почтовой части. Каталог был отмечен видными

учеными. Наряду с изучением архивного материала, Дмитрий Петрович много времени

уделял экспозиционной деятельности, создав в музее китайский, японский и

модельный отделы. Коллекции предметов новых отделов впервые были им описаны и

вошли в путеводитель. Деятельность Струкова в период Первой мировой войны была

обширна и разнообразна. В июле 1916 года на одной из барж состоялось открытие

выставки боевых трофеев. Коллекции различного трофейного оружия и знамен

наглядно свидетельствовали о беспримерных подвигах русских войск. Стремительное

наступление немецких войск в летом 1917 года требовало скорейшего вывоза

музейных ценностей из Петербурга. Ситуация с невозможностью быстрой эвакуации

музейных фондов и нехваткой людей спровоцировала у Дмитрия Петровича

апоплексический удар, от которого он так и не оправился. Он умер в 1920 году и

был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

В

1894 году в поселке Кромы Орловской губернии родился натуралист и

художник Валентин Алексеевич Беляев. В годы учебы в Александровском

училище Валентин проявлял большой интерес к естествознанию. В 1910 году на

заседании Общества для исследования природы Орловской губернии он выступил с

докладом «Предварительное сообщение о жуках, собранных в Орловской губернии».

Текст доклада был издан отдельным оттиском в серии «Материалы для познания

природы Орловской губернии». В годы учебы в Московском университете на

физико-математическом факультете, Валентин Алексеевич одновременно занимался

живописью под руководством художника. С 1918 года Беляев работал художником в

политуправлении Орловского военного округа, а с 1923 года еще и в орловском

издательстве «Красная книга». В это время он написал и издал несколько брошюр о

сельскохозяйственных вредителях. В 1924 году Валентин Алексеевич переехал в

Москву, где стал крупным специалистом в области создания наглядных пособий по

биологии для школ и педагогических институтов. Он составил более 300 учебных

таблиц по ботанике, анатомии, физиологии для школьных учебников; иллюстрировал

Большую Советскую и Детскую энциклопедии. Валентин Алексеевич был известен и как

художник-пейзажист. Он автор картин «Листья облетают», «Последний снег», «Тихий

вечер» и др.

В

1894 году в поселке Кромы Орловской губернии родился натуралист и

художник Валентин Алексеевич Беляев. В годы учебы в Александровском

училище Валентин проявлял большой интерес к естествознанию. В 1910 году на

заседании Общества для исследования природы Орловской губернии он выступил с

докладом «Предварительное сообщение о жуках, собранных в Орловской губернии».

Текст доклада был издан отдельным оттиском в серии «Материалы для познания

природы Орловской губернии». В годы учебы в Московском университете на

физико-математическом факультете, Валентин Алексеевич одновременно занимался

живописью под руководством художника. С 1918 года Беляев работал художником в

политуправлении Орловского военного округа, а с 1923 года еще и в орловском

издательстве «Красная книга». В это время он написал и издал несколько брошюр о

сельскохозяйственных вредителях. В 1924 году Валентин Алексеевич переехал в

Москву, где стал крупным специалистом в области создания наглядных пособий по

биологии для школ и педагогических институтов. Он составил более 300 учебных

таблиц по ботанике, анатомии, физиологии для школьных учебников; иллюстрировал

Большую Советскую и Детскую энциклопедии. Валентин Алексеевич был известен и как

художник-пейзажист. Он автор картин «Листья облетают», «Последний снег», «Тихий

вечер» и др.

В

1921 году на базе курсов политехнических знаний был открыт

механико-электротехнический и строительный техникум с тремя отделениями:

механическое, электротехническое и строительное. В 1921-1922 гг. техникум

располагался в здании бывшей 1-й Орловской мужской гимназии. В нем обучалось 415

человек, было 35 преподавателей. В 1923 году техникум разместили в здании

бывшего Александринского института благородных девиц на улице Борисоглебской. В

этом здании он находился с 1923 по 1938 годы, затем вновь вернулся в здание

мужской гимназии. В предвоенные годы техникум несколько раз менял свое название

на «Механико-строительный техникум», затем – «Орловский индустриальный

техникум». В довоенный период техникум выпустил 3500 техников-машиностроителей и

более 1000 техников-строителей и агрономов. В годы Великой Отечественной войны

учебное заведение эвакуировали. Многие преподаватели и студенты ушли на фронт.

После войны техникум разместился в здании на ул. Московской. За годы

существования машиностроительного техникума было подготовлено свыше 18000

специалистов. В 2006 году Орловский политехнический колледж преобразован в

факультет среднего профессионального образования (СПО) Орловского

государственного технического университета. На дневном отделении факультета

обучаются 750 студентов. Образовательная программа факультета СПО – это базовый

элемент системы непрерывного профессионального образования «среднее

профессиональное образование – высшее образование», реализуемой в Орловском

государственном университете имени И.С. Тургенева.

В

1921 году на базе курсов политехнических знаний был открыт

механико-электротехнический и строительный техникум с тремя отделениями:

механическое, электротехническое и строительное. В 1921-1922 гг. техникум

располагался в здании бывшей 1-й Орловской мужской гимназии. В нем обучалось 415

человек, было 35 преподавателей. В 1923 году техникум разместили в здании

бывшего Александринского института благородных девиц на улице Борисоглебской. В

этом здании он находился с 1923 по 1938 годы, затем вновь вернулся в здание

мужской гимназии. В предвоенные годы техникум несколько раз менял свое название

на «Механико-строительный техникум», затем – «Орловский индустриальный

техникум». В довоенный период техникум выпустил 3500 техников-машиностроителей и

более 1000 техников-строителей и агрономов. В годы Великой Отечественной войны

учебное заведение эвакуировали. Многие преподаватели и студенты ушли на фронт.

После войны техникум разместился в здании на ул. Московской. За годы

существования машиностроительного техникума было подготовлено свыше 18000

специалистов. В 2006 году Орловский политехнический колледж преобразован в

факультет среднего профессионального образования (СПО) Орловского

государственного технического университета. На дневном отделении факультета

обучаются 750 студентов. Образовательная программа факультета СПО – это базовый

элемент системы непрерывного профессионального образования «среднее

профессиональное образование – высшее образование», реализуемой в Орловском

государственном университете имени И.С. Тургенева.

В

1938 году, в связи с распадом польской католической общины постановлением

оргкомитета ВЦИК по Орловской области был закрыт Римско-католический костел.

Здание передали областному совету ДСО «Динамо». После войны здание храма было

перестроено и долгие годы использовалось под производственные помещения завода «Продмаш».

В

1938 году, в связи с распадом польской католической общины постановлением

оргкомитета ВЦИК по Орловской области был закрыт Римско-католический костел.

Здание передали областному совету ДСО «Динамо». После войны здание храма было

перестроено и долгие годы использовалось под производственные помещения завода «Продмаш».

В

1970 году с 4 часов утра началось сильное наводнение. Уровень воды

в Оке достиг 10 метров 10 см., что на 5 см. выше, чем в 1908 году. Пострадала

шестая часть города. В бедственном положении оказались жители улиц Русанова,

Фомина, Герцена, Пугачева и др. Из-за сильного наводнения вода подступила

к дверям, окнам домов. В зону затопления попало 1400 домов, в которых проживало

14 тыс. человек. Были созданы спасательные службы, увозившие людей из опасной

зоны. Вода пошла на убыль 7 апреля.

В

1970 году с 4 часов утра началось сильное наводнение. Уровень воды

в Оке достиг 10 метров 10 см., что на 5 см. выше, чем в 1908 году. Пострадала

шестая часть города. В бедственном положении оказались жители улиц Русанова,

Фомина, Герцена, Пугачева и др. Из-за сильного наводнения вода подступила

к дверям, окнам домов. В зону затопления попало 1400 домов, в которых проживало

14 тыс. человек. Были созданы спасательные службы, увозившие людей из опасной

зоны. Вода пошла на убыль 7 апреля.

В 2000 году в Орле открылась Кадастровая палата. Учреждение осуществляет регистрацию юридически значимых сведений о расположении, размерах, границах и других характеристиках земельных участков в социальном банке данных – государственном земельном кадастре.

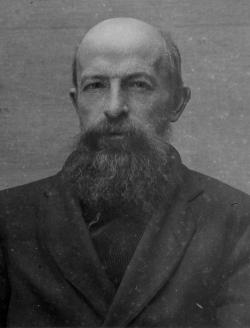

В

1838 году в селе Шатрищи Черниговской губернии родился Гавриил Михайлович

Пясецкий. После окончания Черниговской семинарии, как один из лучших

воспитанников, Гавриил был принят в Киевскую духовную академию. В 1863 году его

направили преподавателем гражданской истории в Орловскую духовную семинарию.

Пясецкий занялся изучением истории Орловского края. Он работал в архивах,

исследовал труды русских историков, записывал воспоминания старожилов. Его

первая большая публикация «Материалы для истории Орловского края» появилась в

газете «Орловские епархиальные ведомости» в 1865 году. Перу орловского краеведа

принадлежит около ста работ. Они посвящены истории городов Орла и Болхова, быту

и нравам жителей, описанию церквей и приходов Орловской епархии. Труды Гавриила

Пясецкого отличались объективностью, документальностью и до настоящего времени

не потеряли своей ценности. Пясецкий принимал активное участие в деятельности

Орловской ученой архивной комиссии. В Орле Гавриил Михайлович проработал 37 лет,

дослужился до чина статского советника и звания потомственного дворянина.

В

1838 году в селе Шатрищи Черниговской губернии родился Гавриил Михайлович

Пясецкий. После окончания Черниговской семинарии, как один из лучших

воспитанников, Гавриил был принят в Киевскую духовную академию. В 1863 году его

направили преподавателем гражданской истории в Орловскую духовную семинарию.

Пясецкий занялся изучением истории Орловского края. Он работал в архивах,

исследовал труды русских историков, записывал воспоминания старожилов. Его

первая большая публикация «Материалы для истории Орловского края» появилась в

газете «Орловские епархиальные ведомости» в 1865 году. Перу орловского краеведа

принадлежит около ста работ. Они посвящены истории городов Орла и Болхова, быту

и нравам жителей, описанию церквей и приходов Орловской епархии. Труды Гавриила

Пясецкого отличались объективностью, документальностью и до настоящего времени

не потеряли своей ценности. Пясецкий принимал активное участие в деятельности

Орловской ученой архивной комиссии. В Орле Гавриил Михайлович проработал 37 лет,

дослужился до чина статского советника и звания потомственного дворянина.

В 1851 году в селе Чесновский Раковец Кременецкого уезда Волынской губернии родился Стефан Михайлович Яницкий. Он окончил Житомирское духовное училище, Волынскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. Во время учебы Стефан Михайлович занимался самообразованием: много читал научной и художественной литературы, изучал языки. После окончания академии был направлен преподавателем священного писания в Орловскую духовную семинарию. Здесь он прослужил 24 года, а в 1893 году его назначили инспектором семинарии. Яницкий состоял членом Орловской ученой архивной комиссии, в ее «Трудах» публиковал свои работы, сотрудничал в «Орловских епархиальных ведомостях». В 1892-1893 гг. Стефан Михайлович занимался приведением в порядок фундаментальной библиотеки духовной семинарии и составлением каталога на фонд; было учтено свыше шести тысяч названий книг, нот и периодических изданий на разных языках. Каталог вышел в двух томах тиражом 50 экземпляров. В нем была отражена литература XVII-XIX столетий по различным отраслям знаний, много ценных и редких книг. Книжное собрание семинарской библиотеки формировалось более 100 лет и представляло большую культурную ценность. После 1917 года библиотека семинарии разошлась по разным хранилищам, почти все книги религиозного содержания погибли. Благодаря каталогу Яницкого мы имеем описание библиотеки Орловской духовной семинарии – утраченного памятника книжной культуры.

В

1996

году, после

ремонтно-восстановительных работ, состоялось освящение Богоявленского собора.

Храм передали епархии в 1993 году. До этого в нем размещался Театр кукол. Храм

располагается на берегу реки Орлик у

пешеходного моста над плотиной, недалеко от впадения Орлика в

Оку. Богоявленский

собор является старейшим каменным зданием города

Орла, единственной

сохранившейся постройкой исторического ядра города, где когда-то стояла

Орловская крепость. В XVIII-XIX вв. соборная колокольня была высочайшим зданием

Орла, но ее пришлось снести в 1900 году, поскольку она «с давних пор стояла,

изменив немного своё вертикальное положение». В 1997-1998 гг. рядом с церковью

была возведена надкладезная часовня во имя Всех Святых. В конце 2015 года было

завершено воссоздание колокольни собора, и Богоявленский храм вновь обрёл

завершённый облик.

В

1996

году, после

ремонтно-восстановительных работ, состоялось освящение Богоявленского собора.

Храм передали епархии в 1993 году. До этого в нем размещался Театр кукол. Храм

располагается на берегу реки Орлик у

пешеходного моста над плотиной, недалеко от впадения Орлика в

Оку. Богоявленский

собор является старейшим каменным зданием города

Орла, единственной

сохранившейся постройкой исторического ядра города, где когда-то стояла

Орловская крепость. В XVIII-XIX вв. соборная колокольня была высочайшим зданием

Орла, но ее пришлось снести в 1900 году, поскольку она «с давних пор стояла,

изменив немного своё вертикальное положение». В 1997-1998 гг. рядом с церковью

была возведена надкладезная часовня во имя Всех Святых. В конце 2015 года было

завершено воссоздание колокольни собора, и Богоявленский храм вновь обрёл

завершённый облик.

В

2001 году

ушел из жизни

художник Николай Григорьевич Антипов. Он родился в 1923 году в

селе Богдановка Урицкого района Орловской области. Участник Великой

Отечественной войны. Возвратившись в Орел, Николай Григорьевич временно работал

в Художественном фонде. В 1947 году он поступил в Пензенское художественное

училище, затем перевелся в Орловское художественное училище. После его окончания

Антипов преподавал черчение и рисование в общеобразовательных школах Орла. В

1961 году он заочно окончил художественно-графический факультет Орловского

государственного педагогического института. С 1970 по 1973 год Николай

Григорьевич работал директором Орловской картинной галереи, затем возглавил

Орловское художественное училище (1973-1977). С выходом на пенсию Николай

Григорьевич посвятил себя художественному творчеству. Антипов – член Союза

художников с 1991 года; работал над серией портретов участников войны и

современников, создавал картины исторического жанра: «Тургенев в мастерской

Поленова», «И. С. Тургенев и П. Виардо», «Посещение А. С. Пушкиным А. П.

Ермолова в Орле», «Поэт В. А. Жуковский встречает раненых после Бородинского

сражения в Орле», «Эвакуация раненого партизана на Большую землю», «Л. Н.

Гуртьев на командном пункте в сражении за г. Орел». Его великолепные пейзажи –

орловские дали и перелески, наполненные тонкой лирикой, не оставляют

равнодушными зрителей. Картины художника экспонировались на областных и

зональных выставках. Персональные выставки проходили в Орле в 1998 и 2010 году.

Много работ художника находится у коллекционеров Москвы, Санкт-Петербурга,

Франции, Англии, Швеции, Югославии.

В

2001 году

ушел из жизни

художник Николай Григорьевич Антипов. Он родился в 1923 году в

селе Богдановка Урицкого района Орловской области. Участник Великой

Отечественной войны. Возвратившись в Орел, Николай Григорьевич временно работал

в Художественном фонде. В 1947 году он поступил в Пензенское художественное

училище, затем перевелся в Орловское художественное училище. После его окончания

Антипов преподавал черчение и рисование в общеобразовательных школах Орла. В

1961 году он заочно окончил художественно-графический факультет Орловского

государственного педагогического института. С 1970 по 1973 год Николай

Григорьевич работал директором Орловской картинной галереи, затем возглавил

Орловское художественное училище (1973-1977). С выходом на пенсию Николай

Григорьевич посвятил себя художественному творчеству. Антипов – член Союза

художников с 1991 года; работал над серией портретов участников войны и

современников, создавал картины исторического жанра: «Тургенев в мастерской

Поленова», «И. С. Тургенев и П. Виардо», «Посещение А. С. Пушкиным А. П.

Ермолова в Орле», «Поэт В. А. Жуковский встречает раненых после Бородинского

сражения в Орле», «Эвакуация раненого партизана на Большую землю», «Л. Н.

Гуртьев на командном пункте в сражении за г. Орел». Его великолепные пейзажи –

орловские дали и перелески, наполненные тонкой лирикой, не оставляют

равнодушными зрителей. Картины художника экспонировались на областных и

зональных выставках. Персональные выставки проходили в Орле в 1998 и 2010 году.

Много работ художника находится у коллекционеров Москвы, Санкт-Петербурга,

Франции, Англии, Швеции, Югославии.

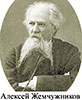

В

1908 году ушел из жизни писатель Алексей Михайлович Жемчужников

(1821-1908). Он родился в 1821 году в местечке Почеп Черниговской

губернии. Детские годы прошли в деревне Павловка Елецкого уезда Орловской

губернии. Окончив Училище правоведения, Жемчужников поступил на службу в Сенат.

Алексей Михайлович участвовал в ревизиях, что позволило ему ближе познакомиться

с жизнью провинции. Началом выступления поэта в печати стала публикация комедии

«Странная ночь» (1850) в журнале «Современник». Увлечение поэзией сблизило

Жемчужникова с Алексеем Константиновичем Толстым. В кружке Толстого и братьев

Жемчужниковых возник знаменитый сатирический образ поэта-чиновника Козьмы

Пруткова. Отдельной книгой «Сочинения Козьмы Пруткова» впервые вышли в 1884 году

и затем выдержали много изданий. Алексей Жемчужников – автор ряда сатирических

басен: «Цапля и Беговые дрожки», «Стан и Голос» и др. Поэт сотрудничал с

журналами: «Современник», «Русский вестник», «Отечественные записки», «Орловский

вестник», в которых публиковались его стихи гражданской направленности:

«Памятник Пушкину», «Завещание», «Голоса».

В

1908 году ушел из жизни писатель Алексей Михайлович Жемчужников

(1821-1908). Он родился в 1821 году в местечке Почеп Черниговской

губернии. Детские годы прошли в деревне Павловка Елецкого уезда Орловской

губернии. Окончив Училище правоведения, Жемчужников поступил на службу в Сенат.

Алексей Михайлович участвовал в ревизиях, что позволило ему ближе познакомиться

с жизнью провинции. Началом выступления поэта в печати стала публикация комедии

«Странная ночь» (1850) в журнале «Современник». Увлечение поэзией сблизило

Жемчужникова с Алексеем Константиновичем Толстым. В кружке Толстого и братьев

Жемчужниковых возник знаменитый сатирический образ поэта-чиновника Козьмы

Пруткова. Отдельной книгой «Сочинения Козьмы Пруткова» впервые вышли в 1884 году

и затем выдержали много изданий. Алексей Жемчужников – автор ряда сатирических

басен: «Цапля и Беговые дрожки», «Стан и Голос» и др. Поэт сотрудничал с

журналами: «Современник», «Русский вестник», «Отечественные записки», «Орловский

вестник», в которых публиковались его стихи гражданской направленности:

«Памятник Пушкину», «Завещание», «Голоса».

В 1920 году ушел из жизни полиграфист Николай Васильевич Сидоров. Он родился в 1876 году. После окончания церковно-приходского училища поступил учеником наборщика в орловскую типографию. Грамотный и эрудированный юноша вырос до мастера высокого класса – акцидентного наборщика. Николай Васильевич состоял членом Тургеневского общества книгопечатников Орла, а в 1905 году был избран членом ревизионной комиссии этого общества. Сидоров принимал деятельное участие в организации Союза рабочих полиграфического производства Орловской губернии, который ставил своей целью защиту прав печатников, борьбу с безработицей, проведение культурно-просветительской работы среди полиграфистов. На первом заседании было принято решение об издании профессионального журнала «Голос печатника». Секретарем и редактором этого издания стал Николай Васильевич. В 1918-1919 гг. вышло шесть номеров журнала и два разовых специальных выпуска «Революционный голос печатника» и «День печати». Эти периодические издания распространялись не только в Орле, но и по уездам губернии. Выступая в печати, Николай Сидоров ставил вопрос об открытии в Орле профессионально-технической школы полиграфического производства и образовательных курсов для взрослых.

В 1925 году в поселке Вознесенск Алтайского края родился Александр Николаевич Устинских. Детство и юность прошли в Сибири. Пятнадцатилетним подростком Александр начал трудовую деятельность. В годы войны работал на машиностроительном заводе. В ноябре 1941 года ему, как одному из лучших токарей, доверили работу на новом станке. Он входил в спецгруппу, которая выполняла работу по изготовлению мерительных приборов для проверки качества ракетных снарядов для гвардейских минометов – «Катюш». В своих воспоминаниях Устинских очень скромно писал о своих заслугах, стараясь добрым словом вспомнить тех, кто работал с ним рядом. После войны Александр Николаевич окончил Омское реальное училище и Ленинградский институт инженеров водного транспорта. В 1959 году он с семьей переехал в Орел, который полюбил как вторую родину. Александр Николаевич увлекся краеведением; занимался изучением жизни и загадочной гибели известного полярного исследователя Владимира Русанова. За полвека Александр Николаевич не только изучил огромное количество архивных документов, но и написал десятки статей, издал буклет к 100-летию В.Н. Русанова. Немало труда было вложено Александром Николаевичем для увековечения памяти знаменитого полярного исследователя. Вместе с краеведом Ольгой Власовой они готовили материалы для будущего музея В. Русанова. Александр Николаевич Устинских был известен не только как краевед, подготовивший более 400 статей, но и автор исторических повестей: «Басурманка», «Орловец с броненосца «Потемкин». Длительное время он работал над трилогией о сподвижнике Петра I – Александре Меншикове: «Денщик царя», «Слуга Отечеству» и «Властелин в изгнании». Вышедшая в свет первая книга трилогии получила высокую оценку жюри конкурса, проходившего в Санкт-Петербурге и посвященного 300-летию Российского флота. После смерти Александра Николаевича на доме по улице 2-й Курской в Орле была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме с июля 1979 по июль 1999 года жил Александр Николаевич Устинских – рабочий, усовершенствовавший производство снарядов к минометам «Катюша».

В

1949 году в селе Середичи Орловской области родился Валерий Федорович

Михеев. Выпускник художественно-графического факультета Орловского

государственного педагогического института (1973). Валерий Михеев – известный

орловский скульптор, работал в художественно-производственных мастерских. Член

Союза художников с 1985 года. Он активно участвует в общественной жизни города.

Среди его работ – бюст-памятник А.С. Пушкину, установленный перед зданием

Орловского Государственного университета, памятные доски: «Пушкин и генерал

Ермолов» и генералу Панчуку. За плодотворную творческую деятельность в 2002 году

Валерию Федоровичу было присвоено почетное звание «Заслуженный художник РФ».

Скульптурные композиции художника – «Победитель», «Художник и модель», «Сфинкс»

отличает своеобразие мировосприятия. Валерий Федорович Михеев является

участником областных, зональных и международных выставок. Его персональные

просмотры состоялись в Орле (1993), Москве (1995, 2011) и Германии (1992, 1993).

В

1949 году в селе Середичи Орловской области родился Валерий Федорович

Михеев. Выпускник художественно-графического факультета Орловского

государственного педагогического института (1973). Валерий Михеев – известный

орловский скульптор, работал в художественно-производственных мастерских. Член

Союза художников с 1985 года. Он активно участвует в общественной жизни города.

Среди его работ – бюст-памятник А.С. Пушкину, установленный перед зданием

Орловского Государственного университета, памятные доски: «Пушкин и генерал

Ермолов» и генералу Панчуку. За плодотворную творческую деятельность в 2002 году

Валерию Федоровичу было присвоено почетное звание «Заслуженный художник РФ».

Скульптурные композиции художника – «Победитель», «Художник и модель», «Сфинкс»

отличает своеобразие мировосприятия. Валерий Федорович Михеев является

участником областных, зональных и международных выставок. Его персональные

просмотры состоялись в Орле (1993), Москве (1995, 2011) и Германии (1992, 1993).

В 1962 году в Орле был создан Клуб поэзии. В конце 50-х – начале 60-х гг., во время политической оттепели, в стране произошел мощный всплеск творческих сил. Собирались шумные многолюдные дискуссии, возникали творческие объединения. Молодые имена орловской творческой элиты: Е. Красников, А. Лесных, В. Дронников, Л. Грядунова явились организаторами Орловского клуба поэзии. Собирались часто, будоража друг друга новыми стихами; выходили на публику, состоявшую из молодежи конструкторских бюро, студентов, рабочих и колхозников. Находилось для встреч место и время. Слушали с интересом, и сами выходили читать свои стихи. Когда областное отделение Союза писателей, стремясь организовать стихийных поэтов, создало из них литобъединение, встречи продолжались, но клуб распался. Осталась только дата.

В 1822 году в Болховском уезде родился Николай Дмитриевич Никитин. Он учился в Орловской гимназии, затем поступил на медицинский факультет Московского университета. После его окончания Никитина оставили при кафедре «Анатомии человеческого тела». Он читал лекции студентам. Многочисленные препараты и работы Николая Дмитриевича хранятся в анатомических и антропологических коллекциях Московского университета. Николай Дмитриевич Никитин принимал деятельное участие в основании Общества Любителей Естествознания; долгое время был секретарем Московского Общества Любителей Садоводства и помещал в различных изданиях статьи по этой специальности.

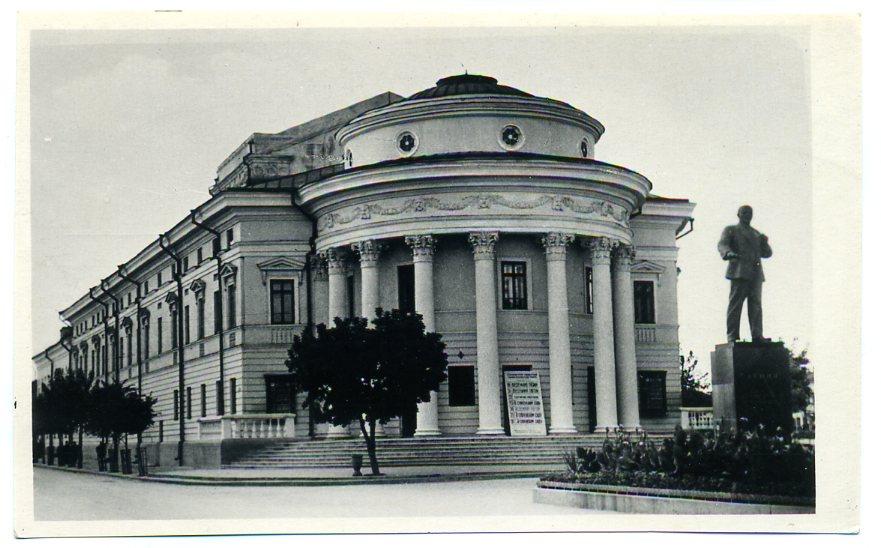

В 1944 году в Орловском драматическом театре состоялся первый после освобождения города Орла спектакль А. Корнейчука «В степях Украины». В 1941 году орловский театр был эвакуирован в город Златоуст. За 2,5 года театр показал свыше 20 пьес и дал около двух тысяч шефских концертов. После возвращения театр разместили в Доме учителя по адресу – ул. Ленина, 17.

В 1960 году решением обкома КПСС день 5 августа был объявлен Днем памяти воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В

1993 году, здание Богоявленской церкви, где ранее располагался

Орловский кукольный театр, было передано приходской общине этого храма в

бессрочное и безвозмездное пользование.

В

1993 году, здание Богоявленской церкви, где ранее располагался

Орловский кукольный театр, было передано приходской общине этого храма в

бессрочное и безвозмездное пользование.

В

1980 году за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы

Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном

строительстве, город Орел наградили орденом Отечественной войны

I

степени.

В

1980 году за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы

Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном

строительстве, город Орел наградили орденом Отечественной войны

I

степени.

В 1996 году было создано Государственное унитарное предприятие – Орловский областной центр «Недвижимость». Центр осуществляет оценку недвижимого имущества и его техническую инвентаризацию.

В

1779 году ушел из жизни писатель и философ Григорий Николаевич Теплов.

Он родился в 1711 году. Владел имением Молодово в Карачевском уезде

Орловской губернии. Теплов обладал энциклопедическими знаниями и заслужил славу

одного из умнейших и образованнейших людей своего времени. Философские взгляды

Григория Николаевича носили просветительский характер. Литература и искусство

были предметами его постоянного внимания. Григорий Теплов составил «Каталог

кабинета естественной истории», им написана «Российская география». Теплову

принадлежат переводы сатир Кантемира на латинский язык. Его эстетические взгляды

изложены в «Рассуждениях о начале стихотворства» и «О качествах стихотворца».

«Как писатель, он заслуживает внимания потомства, ибо начал писать одновременно

с возрождением русской поэзии…», – вспоминал его биограф. Имя Теплова вошло в

историю русской музыкальной культуры как автора первого отечественного сборника

вокальной лирики «Между делом безделье, или собрание разных песен…».

В

1779 году ушел из жизни писатель и философ Григорий Николаевич Теплов.

Он родился в 1711 году. Владел имением Молодово в Карачевском уезде

Орловской губернии. Теплов обладал энциклопедическими знаниями и заслужил славу

одного из умнейших и образованнейших людей своего времени. Философские взгляды

Григория Николаевича носили просветительский характер. Литература и искусство

были предметами его постоянного внимания. Григорий Теплов составил «Каталог

кабинета естественной истории», им написана «Российская география». Теплову

принадлежат переводы сатир Кантемира на латинский язык. Его эстетические взгляды

изложены в «Рассуждениях о начале стихотворства» и «О качествах стихотворца».

«Как писатель, он заслуживает внимания потомства, ибо начал писать одновременно

с возрождением русской поэзии…», – вспоминал его биограф. Имя Теплова вошло в

историю русской музыкальной культуры как автора первого отечественного сборника

вокальной лирики «Между делом безделье, или собрание разных песен…».

В 1852 году вышел указ Императора Николая I о начале строительства Орловско-Брянского шоссе.

В

1869 году ушел из жизни художник Вячеслав Григорьевич Шварц. Он

родился в 1838 году в Курске. Его жизнь и творчество были связаны с селом

Белый Колодезь Ливенского уезда (ныне – Колпнянский район Орловской области),

где находилась родовая усадьба Шварцев. С золотой медалью Вячеслав Григорьевич

окончил Александровский лицей в Санкт-Петербурге. Затем, в течение трех лет,

посещал Санкт-Петербургский университет на правах вольного слушателя, где изучал

арабский язык и пополнял свои познания по некоторым предметам

историко-филологического факультета. Человек образованный и начитанный,

основательно изучивший Россию XVI и XVII столетий, он

в своих композициях ставил зрителя лицом к лицу с ее историческими личностями,

воскрешал их быт, нравы и характеры. Своим примером Шварц увлек многих

художников на путь подробной и точной обработки русских исторических тем. За

картину «Иван Грозный у тела убитого им сына» был удостоен серебряной медали.

Большинство произведений Шварца хранятся в Москве. В Третьяковской галерее

находятся 12 рисунков пером, в том числе пять сцен из "Песни про купца

Калашникова" и четыре сцены из "Князя Серебряного", пять картин, писанных

масляными красками: "Иоанн Грозный у тела убитого им сына", "Патриарх Никон в

Новом Иерусалиме", "Вешний поезд царицы на богомолье", "Посол от князя

Курбского" и "Схимник". Похоронен художник в селе Белый Колодезь.

В

1869 году ушел из жизни художник Вячеслав Григорьевич Шварц. Он

родился в 1838 году в Курске. Его жизнь и творчество были связаны с селом

Белый Колодезь Ливенского уезда (ныне – Колпнянский район Орловской области),

где находилась родовая усадьба Шварцев. С золотой медалью Вячеслав Григорьевич

окончил Александровский лицей в Санкт-Петербурге. Затем, в течение трех лет,

посещал Санкт-Петербургский университет на правах вольного слушателя, где изучал

арабский язык и пополнял свои познания по некоторым предметам

историко-филологического факультета. Человек образованный и начитанный,

основательно изучивший Россию XVI и XVII столетий, он

в своих композициях ставил зрителя лицом к лицу с ее историческими личностями,

воскрешал их быт, нравы и характеры. Своим примером Шварц увлек многих

художников на путь подробной и точной обработки русских исторических тем. За

картину «Иван Грозный у тела убитого им сына» был удостоен серебряной медали.

Большинство произведений Шварца хранятся в Москве. В Третьяковской галерее

находятся 12 рисунков пером, в том числе пять сцен из "Песни про купца

Калашникова" и четыре сцены из "Князя Серебряного", пять картин, писанных

масляными красками: "Иоанн Грозный у тела убитого им сына", "Патриарх Никон в

Новом Иерусалиме", "Вешний поезд царицы на богомолье", "Посол от князя

Курбского" и "Схимник". Похоронен художник в селе Белый Колодезь.

В 1763 году в Севском уезде Орловской губернии родился Евдоким Филиппович Зябловский. Он окончил Севскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую учительскую гимназию. С 1821 по 1825 год Зябловский был ректором Санкт-Петербургского университета. Евдоким Филиппович являлся представителем консервативного направления в государствоведении. Его труды: «Всеобщая география», «Землеописание Российской империи для всех состояний» и «География Российской империи» использовались как учебники и справочники по статистике.

В 1951

году ушел из жизни поэт Павел Николаевич Шубин. Он родился в 1914

году в селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии. Еще в школе он начал

писать стихи. В 1933 году Павел Николаевич поступил на филологический факультет

Ленинградского пединститута им. А.Герцена. В 1937 году вышел первый сборник его

стихов «Ветер в лицо». В Союз писателей Шубина приняли в 1939 году. С этого

времени основным в его жизни стало поэтическое творчество. Стихи молодого поэта